連載

国鉄ゲーム「いい旅チャレンジ20,000km」は,今は無き特急や路線に出会えるエモい旅 昭和・平成レトロボードゲーム大百科 第2回

|

ゴールデンウィークは,ちょっと旅行に出かけたい。自動車で気ままに寄り道しながらもいいですが,鉄道でのんびり車窓を眺めながらの移動も楽しいものです。

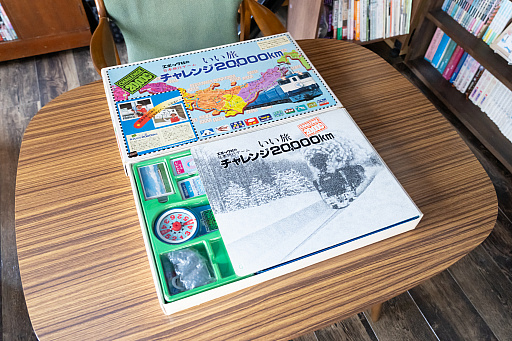

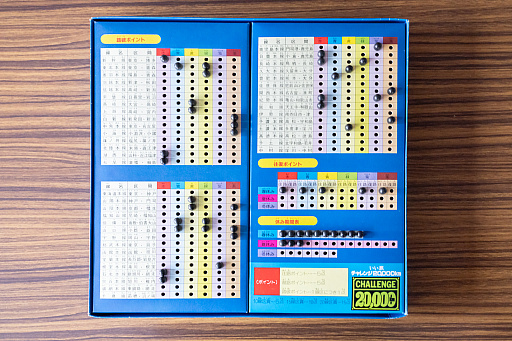

ということで,20年以上前に発売されたレトロボードゲームを紹介する連載「昭和・平成レトロボードゲーム大百科」の第2回では,昭和55年(1980年)にエポック社から発売された鉄道系ボードゲーム「いい旅チャレンジ20,000km」をご紹介します。

|

10年かけて日本全国を周る。国鉄による壮大なキャンペーンが題材

平成生まれの若い方でも,現在のJR各社が,かつては日本国有鉄道(国鉄)だったことを知っているかと思います。JRになったのは,今から38年前の昭和62年(1987年)4月1日ですね。

「いい旅チャレンジ20,000km」は,まさに国鉄がJRへと移り変わっていった,昭和55年(1980年)から平成2年(1990年)までの10年をかけて行われた同名のキャンペーンを題材にしたボードゲームです。

昭和55年当時,北海道から九州まで張り巡らされた国鉄の路線は全242線区,総延長は2万キロ強。キャンペーンは,10年のうちにその完全踏破を目指すという,とてつもないチャレンジを呼びかけたものでした。それほど鉄道に詳しくない当時小学生の僕ですら知っていたぐらいですから,鉄道ファンの方はさぞ熱狂されたのではないでしょうか。

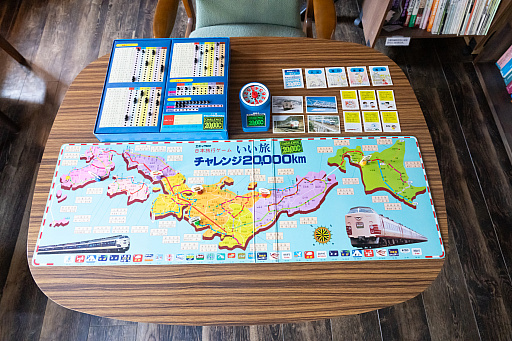

そんなキャンペーンをボードゲームとして再現した「いい旅チャレンジ20,000Km」は,さすがに242線区すべてがボード上に落とし込まれているわけではありませんが。それでも主要45線区を網羅する十分なボリューム感で仕上がっています。

|

余談ですが,「いい旅チャレンジ20,000km」キャンペーンは,エポック社のほかにバンダイもボードゲーム化しています。まったく同じ題材を複数の会社がボードゲーム化するのは珍しいので,いずれ機会があればこちらも紹介したいです。

特急カードを使って目的地へ!

さてこのゲーム,プレイヤーは春休み,夏休み,冬休みという3つの期間でそれぞれ目的地を設定し,東京と目的地を往復します。さらにその近辺の線区も踏破して,目的地の往復ポイントと,1線区踏破ごとにもらえる踏破ポイントを稼ぎます。最終的にはそれらの合計ポイントで勝者が決まるゲームとなっています。

まずは春休みからですが,スタート前には各プレイヤーにランダムで5枚の「特急カード」が配られます。そのカードには特急の写真とその名前,当時の運行区間がマップ付きで描かれていて,その運行区間を移動する際にこのカードを出せば,移動時に使うルーレットの目が2倍になります。

|

例えば,ブルートレインの「はやぶさ」が手札にあると,東京〜西鹿児島というかなりの長距離を2倍の速さで移動できるので,九州地方を目指すなら心強いカードといえます。

個人的には,地元の駅を走り抜けていた「あずさ」を引くと,妙に親近感&乗りたい感が高まったりするので,これはこれで嬉しかったり。

そんな鉄道へのさまざまな思いを乗せ,特急カードを生かせそうな目的地カードを5枚の中から選んで,いざスタートです!

|

タイムリミットまでに効率よく回ろう!

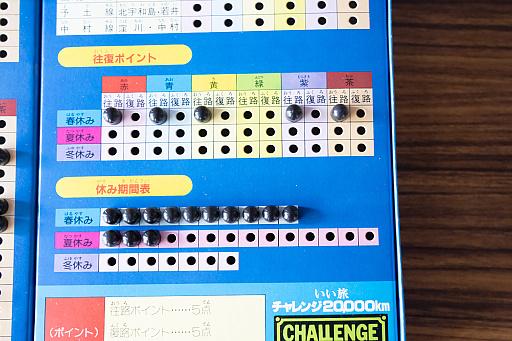

先ほど少し書きましたが,ゲームの進行にはルーレットを使用します。ルーレット盤には1〜6の数字と「時間」が書かれていて,数字が出たらプレイヤーはその分だけ移動します。「時間」は時間の経過を表したもので,ルーレットで誰かが「時間」を出すたびに,休み期間が過ぎていきます。春休みの場合,期間は10に設定されているので,各プレイヤーが順番にルーレットを回していき,10回目の「時間」が出たところで春休みが終了という仕組みです。

|

ここで全プレイヤーがいったん東京に戻されて,夏休みのプレイへと移行します。それぞれの休みのタイムリミットまでに目的地を往復できるか,およびいかに効率よく線区を踏破できるかがポイントになります。

ちなみに夏休みの期間は長めの14,冬休みは短めの7。手持ちの特急カードにもよりますが,夏休みは九州や北海道といった遠隔地を目指し,逆に冬休みは東京から近い場所を目的地に設定するのがスタンダードな戦略になりそうです。

|

往復ポイントか踏破ポイントか?

と,ここまでは「目的地を目指しつつ,近辺の線区を踏破する」といったことを書いてきましたが,それだけじゃないのが「いい旅チャレンジ20,000km」です。

最初から目的地を無視して特急カードで行ける線区を乗りまくるのもあり,短めの線区に狙いを絞り,踏破ポイントの数で勝負する作戦もありです。

|

なお線区の踏破ポイントを得るには,2つの方法があり、普通列車(特急カードなしの通常移動)の場合は、線区の起点の駅と終点の駅で一旦止まる必要があります。ルーレットで出した数が余っていても止まらなくてはならないので,その場合はもったいないのですが,これはおそらくキャンペーンでのルール,「起点駅と終着駅で自身と駅名標が写った写真を撮る」を再現したように思えます。

|

そしてもうひとつが、特急カードを使い,その運行区間に踏破しようとしている線区が含まれている場合。この場合は特急カードの特権で,起点駅と終点駅に止まらず通過するだけで踏破ポイントが獲得できます。利用する特急がどの線区を含んでいるかをしっかり把握しておくことが重要です。

|

踏破ポイントは線区の長短関係なく1線区1ポイントですが,10線区踏破すると5ポイント,15線区踏破で10ポイント,20線区以上で15ポイントがボーナスとして追加されるので,踏破すればするほど有利な展開に。

“あるある”なトラブルが計画を狂わせる

油断できないのがアクシデントカード。路線にある赤丸のマスに止まったらこのカードを引くことになり,けっこうありがちな旅行トラブルに出くわします。

雪や台風などの悪天候や,架線にタコが引っかかる事故,カメラを駅に忘れるといったうっかりミスが発生して,計画が狂うことに。「架線にタコ」は昔よく耳にしたなーと思ったのですが,調べてみると最近でもあるみたいですね。

そして怖いのは「特急カード全交換」。これはカードを使うボードゲームでよくあるタイプのアクシデントですが,夏休み用に使おうと考えていた長距離特急がなくなったりすると痛いです。いいカードを大事に残しておくよりは,適度に使っておいたほうがいいのかもしれませんね。

|

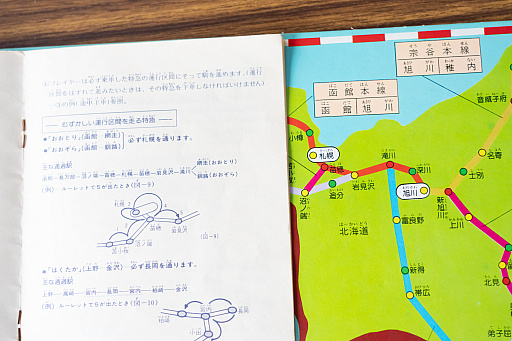

制作者のこだわりが伝わってくる,複雑な運行区間

当時の複雑な運行区間が再現されているところは,制作者のこだわりを感じます。例えば,函館と網走を結ぶ特急「おおとり」,函館から釧路まで走る特急「おおぞら」では,わざわざ遠回りになる札幌駅を通過する必要があり,その際に苗穂〜札幌〜苗穂と,苗穂駅を2回通ることになります。

当然,札幌は北海道の主要駅であり,当時の運行ルートをそのまま再現したらこうなった,という感じではあるのですが,わざわざ説明書で「むずかしい運行区間」と紹介していることもあり,妙な感動を覚えます。

|

というのもこのゲームでは,複数の駅を1つにまとめて表現しているところもあるのです(例えば東京の場合は東京,上野,新宿で1つの駅扱い)。そのパターンでいけば先ほどの札幌も苗穂とまとめることもできたと思いますし,そちらのほうが分かりやすいはずです。

にもかかわらず,複雑な線区をそのまま再現したことに,制作者の鉄道に対する強い思い入れを感じたのです。

|

と,そんなさまざまなロマンが詰まった「いい旅チャレンジ20,000km」。

今では乗ることができないブルートレインやL特急もありますし,無くなってしまった路線や,名前が変わった駅にも再会できるので,今風に言えばエモい旅になりそうです。

本当にうまく計画を立てて回れば,休み期間中に全45線区踏破も夢じゃない! 約40年前のキャンペーンを,今だからこそボードゲームを通して追体験してみませんか。筆者が経営している「Book CAFE ヨミヤスミ」のイベント「8時だョ!レトロボードゲーム」でプレイできます。

■■Book CAFE ヨミヤスミ■■

京王線の京王多摩川駅から徒歩6分ほどの場所にあるブックカフェ。1980〜90年代の本や雑誌,漫画に加えて,パソコン雑誌やゲームブックなども揃っています。

毎週末開催されるイベント「8時だョ!レトロボードゲーム」では,本連載で紹介したものをはじめとしたレトロボードをプレイできますので,下記のイベントサイトでお申し込みのうえ,ぜひご来店ください。

公式サイト:https://www.instagram.com/yomiyasumi

公式イベントサイト:https://sites.google.com/view/yomiyasumi-8jidayo

公式X:https://x.com/yomiyasumi

- この記事のURL: