連載

物語におけるモンスターの描き方を説く,創作者のためのマニュアル本「モンスターを書く」(ゲーマーのためのブックガイド:第31回)

|

「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。

ゲームとモンスターの関わりは深い。ゲームというものが本質的に勝敗を決する“競技”であり,いかなる形であれプレイヤーに打ち負かされる“何か”が必要である以上,その役にモンスターが据えられるのは必然といえる。

加えて,この新しい遊戯が生まれた20世紀後半は,ファンタジーとSFジャンル(当初はまだスペースオペラ的な冒険活劇が主流だった)の勃興期に続く時代であり,その影響を一足先に受けたのが映画業界だった。“第七芸術のヒーロー”と呼ばれる吸血鬼をはじめ,実在するとは思えない超自然的なモンスターが,魔法じみた特殊効果によって姿形を与えられ,映画館の観客たちを震え上がらせたものである。

そんなゲームの重要な構成要素の一つであるモンスターについて,その歴史的な背景や造形・作画のテクニックを解説する書籍は,さまざまなクリエイターや研究者によって,優れたものがいくつも著されてきた。

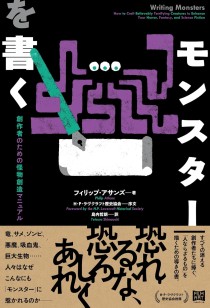

しかし,モンスターの設定・能力をいかに作成し,シナリオ中でどのように描写するかについてまとめたものは,それほど多くはないように思う。今回は,そんなシナリオライターやゲームクリエイターのためのノウハウ本「モンスターを書く 創作者のための怪物創造マニュアル」を紹介していこう。

「モンスターを書く 創作者のための怪物創造マニュアル」

著者:フィリップ・アサンズ

訳者:島内哲朗

版元:フィルムアート社

発行:2023年8月

価格:2420円(税込)

ISBN:9784845923069

Honya Club.com

e-hon

Amazon.co.jp

※Amazonアソシエイト

フィルムアート社「モンスターを書く 創作者のための怪物創造マニュアル」紹介ページ

本書を著したフィリップ・アサンズ(Philip Athans)氏は,1964年生まれのアメリカ人作家・編集者だ。SF,ファンタジー,ホラージャンルの小説やコミック,映像作品に耽溺し,映画学校を卒業したのち,文芸雑誌の出版・編集の仕事を経て,「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の版元であるTSRとWizards of the Coastの書籍出版部門に在籍し,上級編集者として,主に「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の背景世界の一つであるフォゴートン・レルムもののノベライズ作家として15年にわたるキャリアを積んできた人物である。

彼の小説作品は今のところ1冊も日本語訳されていないが,米国,とりわけゲーム業界においてはそれなりに名を知られており,2010年にWizards of the Coast Book Publishingを退社したあとは,ファンタジー・SFジャンルの小説執筆のガイドブックを数冊手がけている。

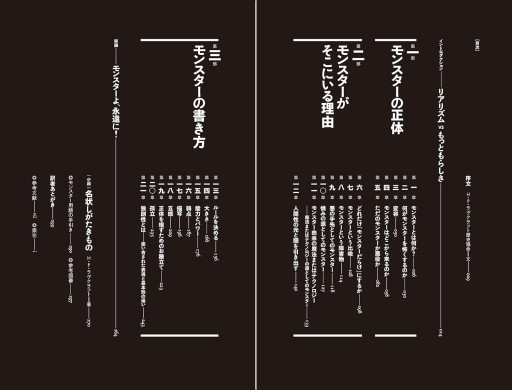

モンスターの書き方を説き起こす前に,アサンズ氏はまずモンスターの存在意義を徹底的に分解してみせる。手始めに,創作においてしばしばその匙加減に苦労する“リアリズム”と“もっともらしさ”の対立から説き起こし,モンスターという“現実には存在しないもの”に魅力を与えるものが何なのか,読者/プレイヤーがモンスターに求めるものは何なのかを問いかけ,そこからモンスターを腑分けする本論に入っていく。

第一部「モンスターの正体」はモンスターの定議論だ。

「モンスターとは何か?」「何がモンスターを怖くするのか」「変容」「モンスターはどこから来るのか」「ただのモンスターか悪役か」という5つのテーマに沿って,氏はさまざまな作品を例にあげ,ときには特定の小説作品におけるモンスターの描写を具体例として引用してみせながら,モンスターはいかなる存在で,それに備わるどのような要素がモンスターを“恐ろしい存在”たらしめるのか,じっくりと丁寧に解説する。

|

アサンズ氏の書き方は慎重かつ中立的で,例えばモンスターの定義について,米国で名の知れたストーリーテラーたちの言葉をたくみに引用しながら,解説を進めていく。曰く,

「異常な大きさまたは外見を持ち,超自然的な力を持つ」(リナ・ヘス)

「モンスターとは非人間的であるがゆえに恐ろしい何者か。物理的,社会的等の観点から人間性が見出しにくい何か。理解不能の行動を取る,または外見が恐ろしい,あるいはその両方」(マーティン・J・ドアティ)

「それが出現する社会の中で普通だと考えられている外見や行動,あるいは思考に対する歪み」(チェルシー・クイン・ヤーブロ)

などである。かと思えば,「モンスターと呼べるものはいろいろとあるが,最終的には『怖い』の一言に集約される」といった具合にスパッと断言し,堅固なイメージを叩きつけてくることもある。マニアックな氏がこれでもかと例示してくるクリエイターや作品の半分ほどは,残念ながら日本ではあまり馴染みのない名前が多いように思うが,単に名前を挙げるだけでなく,引用文や簡潔な紹介を都度用意してくれているので,それほど困ることはないはずだ。

|

ある物語の中にモンスターを放り込む場合,必要になるのはモンスターの姿や大きさ,生態だけでは済まない。ハラルト・シュテュンプケの「鼻行類」のような,架空の生物の生物学的な側面についてのみ,ひたすら腑分けしていく特殊な文芸作品(と,筆者はみなしている)をごくわずかな例外として,モンスターにはそれが活躍ないしは蹂躙する舞台が不可欠となる。

そこはどんな環境なのか。その環境において,そして主観者である人間にとって,モンスターはどのような位置づけの存在なのか。どれほどのモンスターがいて,どれほどの速度で増減するのか。状況やドラマにおいて,モンスターはいかなる役割を果たすのか。そうしたものを,完全ではないにせよある程度定めておく必要がある。モンスターにひっついてくるそうした要素の一つひとつを,アサンズは偏執的に掘り下げていく。

いっぱしのストーリーテラーにとってそんなことは当たり前で,わざわざ説明されるまでもないと思うかもしれないが,ここでも具体例を挙げながら,執拗にモンスターストーリーを腑分けしていく本書を読みとおしていけば,見落としていた視点に気付くこともあるかもしれない。

さて,本書のタイトルから連想されうハウトゥー的な部分は,第三部「モンスターの書き方」においてようやく語られる。

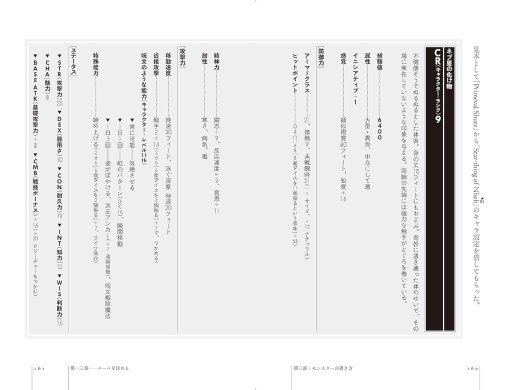

ここで紹介されているのはアサンズ氏自身のモンスター創造のテクニックであり,ゲームデザイナーにはとくに有用な章と言える。いかにもゲーム業界出身のアサンズ氏らしく,モンスターの設定をRPG的な諸元(攻撃力や防御力,大きさ,特殊能力など)に分解して解説しているからだ。

もちろん,そうしたモンスターの設定を物語中でどのように描写するべきか,それともどのように“描写しないべきか”も,氏は重視する。これは,彼自身がH・P・ラヴクラフトの熱心なファンであり,モンスター創造の大先達とみなしていることと無関係ではないだろう。

ラヴクラフトは,実際には細かいところまでしっかり設定した(一部のモンスターについてはスケッチも描かれている)怪物的存在を,実際に物語に登場するにあたってはひどく遠回しかつ断片的に描写することで,読者の想像力を揺さぶるやり方を好んだ怪奇作家だ。本書には,そうしたラヴクラフトの作風の典型とも言える小説「名状しがたきもの」が併録されている。地元の怪談話の種になっている胡乱な怪物にまつわるあれこれを,2人の男が墓地で語り合うという筋立ての物語である。

|

「モンスターを書く」の本編は以上の3部で構成されているが,著名なモンスターを解説する「偉大なモンスターたち」,ドラゴンや吸血鬼といったモンスターの基本型を考察する「モンスターの基本型」,サメや自然災害といった現実世界にも存在しているモンスターを取り上げる「現実世界のモンスターたち」といったコラムが合間に挟まって,読者の知識を底上げしてくれる。

教本として見るとややまとまりのない,Tips集的な構成の本ではあるが,“モンスター”を愛し,“モンスター”にまつわる物語を創造しようとする人間にとって,有用な情報に溢れた本であることは間違いない。ぜひともお勧めしたい一冊である。

なお,筆者が個人的に気に入っているのは,巻末にある「モンスター用語の手引き」だ。モンスターストーリーの定番的な用語集――と見せかけて,大部分を占めているのはH・P・ラヴクラフトの小説作品で用いられている独特のワードを集めた「ラヴクラフト語集」だったりする。

これはアサンズ氏が書いたものではなく,cthulhuchic.comというWebサイト(現在はリニューアルしてThe Arkham Archivist)に掲載されていた用語集で,その選択や訳語はラヴクラフト翻訳者として思うところがないではないが(なお版元には連絡済),多彩な語彙を操って恐怖物語を綴ったラヴクラフトの一端をうかがえるものとなっている。

フィルムアート社「モンスターを書く 創作者のための怪物創造マニュアル」紹介ページ

■■森瀬 繚(ライター)■■

フリーのライター,翻訳者。クトゥルー神話ジャンルにライフワーク的に取り組んでおり,「クトゥルー神話解体新書2」(コアマガジン),ラムジー・キャンベル作品集「グラーキの黙示3」(サウザンブックス社),「ラヴクラフト語辞典」(誠文堂新光社,2/12発売),「新訳クトゥルー神話コレクション6 狂気の山脈にて」(星海社,2/18発売)などの近著がある。シナリオ,設定考証系のお仕事は随時募集中。

- 関連タイトル:

ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版

ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版

- この記事のURL:

Copyright (c) 1993 - 2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.