レビュー

Ivy Bridgeレビュー,GPUコア編。ようやく他社製品と横並びで比べられる存在に

Core i7-3770K

(Intel HD Graphics 4000)

|

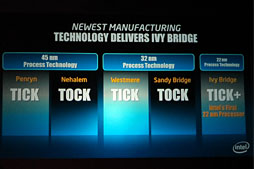

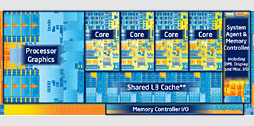

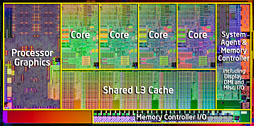

約1年ごとに製造プロセスの微細化と新世代アーキテクチャの導入を順番に行い,約2年でプラットフォームを一新するというIntelの「Tick-Tock」戦略において,3次元トライゲート・トランジスタを用いた22nmプロセス技術で製造される新世代CPUは,Sandy Bridgeマイクロアーキテクチャ導入後の「Tick」と位置づけられている。

|

では,その拡張された統合グラフィックス機能は,我々ゲーマーにとっても意味のあるものとなっているのか。発表時点におけるIvy Bridge最上位モデル「Core i7-3770K/3.5GHz」の統合型グラフィックス機能が持つ3D性能を確認してみよう。

なお,本稿でCPUコア周りの話は基本的に取りあげない。CPUコアそれらが気になる場合は,レビュー記事のCPUコア編および基礎検証レポートを参照してもらえれば幸いだ。

Intel,「Ivy Bridge」こと第3世代Coreプロセッサを発表

Ivy Bridge「Core i7-3770K」レビュー,CPUコア編。Sandy Bridgeからの性能向上はわずかながら,消費電力の改善は目を引く

Ivy Bridge基礎検証。CPUの基本性能やGPGPU性能などから,Sandy Bridgeとの違いを徹底的に探ってみる

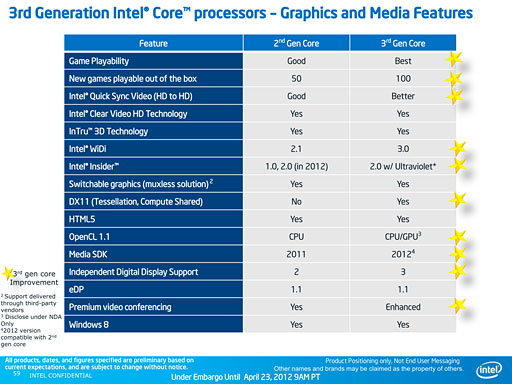

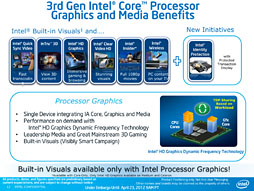

Ivy Bridge上位モデルでは実行ユニットが16基へ

APIはDirectX 11に対応

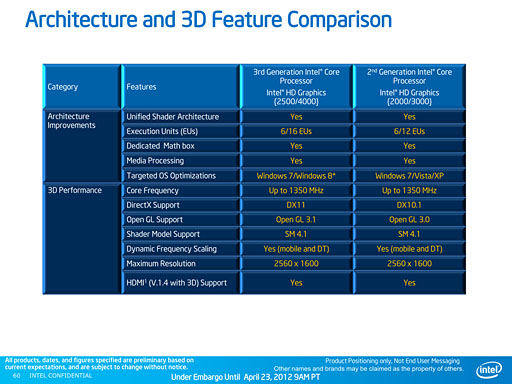

Intelは最近,統合型グラフィックス機能の一般名詞として「Processor Graphics」(プロセッサグラフィックス)という言葉を好んで使っているが,呼称はさておき,Ivy Bridge世代におけるトピックは,Sandy Brige世代比で「Execution Unit」(実行ユニット,以下日本語表記)が増えたことと,DirectX 11をサポートしたことにある。

|

|

|

Sandy Bridge世代だと,実行ユニットを12基搭載した「Intel HD Graphics 3000」(以下,HDG 3000)と6基の「Intel HD Graphics 2000」が用意されていた。Ivy Bridgeではこれが16基の「Intel HD Graphics 4000」(以下,HDG 4000)と6基の「Intel HD Graphics 2500」へと再編されたため,上位モデルで12基から16基へと実行ユニットが4基増えており,これが「性能向上」の大きな根拠になっているわけだ。

|

i7-3770Kのスペックを見てみると,シリーズ最上位モデルということで,統合型グラフィックス機能のブランド名はHDG 4000。コアクロックは650MHzで,Dynamic Frequencyによる最大動作クロックは1.15GHzとなっている。

Sandy Bridge世代のデスクトップPC向け最上位モデル「Core i7-2700K/3.5GHz」(以下,i7-2700K)に統合されるHDG 3000の場合,Dynamic Frequencyの動作クロックは1100〜1350MHzの範囲で変動するようになっていたから,HDG 4000では,実行ユニット数の引き上げに合わせて動作クロックを引き下げて消費電力を抑え,かつ,クロックの変動幅を大きく取ることで低負荷時の消費電力を大きく引き下げてきたということになるだろう。

|

グラフィックスメモリはシステムメモリの一部を共有するUMA(Unified Memory Architecture)方式で,これもSandy Bridge世代から変わらない。ただし,レビュー記事のCPUコア編や基礎検証レポートでもお伝えしているとおり,メモリコントローラがデュアルチャネルDDR3-1600対応となっているため,結果的にグラフィックスメモリの高速化が図られた格好だ。

なお,「Last Level Cache」と呼ばれる共有L3キャッシュを統合型グラフィックス機能からも利用する仕様にも,これといった違いは見られない。

|

表1は,そんなHDG 4000の仕様を,HDG 3000,そしてLlano(ラノ)コアを採用するAMD製APU「A8-3870K/3.0GHz」の統合型グラフィックス機能「Radeon HD 6550D」(以下,HD 6550D)と比較したものになる。

|

「HDG 3000からどれだけ速くなったか」と

「Llanoにどこまで迫れるか」を確認する

|

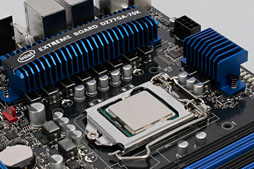

| DZ77GA-70K メーカー&問い合わせ先:Intel,実勢価格:2万4000〜2万6000円程度(※2012年4月24日現在) |

|

| DZ77GA-70KのI/Oインタフェース部。グラフィックス出力端子はHDMIのみだ |

DZ77GA-70Kの外部出力インタフェースはHDMI(HDMI 1.4a)1系統のみなので,出力はHDMI。A8-3870KではDVI-Dとなる。

そのほかテスト環境は表2のとおりだ。

|

テスト方法は4Gamerのベンチマークレギュレーション12.1準拠。統合型グラフィックス機能で,3D描画性能がそれほど高くないことは容易に想像できるため,「The Elder Scrolls V: Skyrim」(以下,Skyrim)では「エントリー設定」を適用し,同じ理由から,残るゲームベンチマークも「標準設定」(もしくは「低負荷設定」)を選択した。さらに解像度は1280×720&1600×900ドットの2パターンとする。

テスト時のグラフィックスメモリ設定は,i7-3770Kとi7-2700Kで,動的にメモリ容量を確保する「DVMT」(Dynamic Video Memory Technology)を,A8-3870Kは容量を固定的に確保する「1GB」をそれぞれUEFI(BIOS)から選択しているので,この点はあらかじめお断りしておきたい。Intel製CPUの「Intel Hyper-Threading Technology」ならびに「Intel Turbo Boost Technology」はいずれも有効だ。

なお以下,とくに断りのない限り,CPUに統合されたグラフィックス機能はブランド名の略称優先的に用いる。

HD 6450を上回り,A8-3870Kに迫るi7-3770K

しかし描画負荷が大きい場面では懸念も残る

テスト結果の考察に入っていこう。

グラフ1は「3DMark 11」(Version 1.0.3)における「Entry」と「Performance」両プリセットにおけるスコアをまとめたものである。描画負荷の低いEntryプリセットで,HDG 4000がHD 6450を約20%も上回った点と,描画負荷の大きくなるPerformanceプリセットだとその差が約4%にまで縮んでいる点は注目しておきたいところだ。

一方,HD 6550Dとの比較で70〜82%程度というのを「完敗」と見るか,「かなり差を詰めてきた」と見るかは意見が分かれそうである。

なお,HDG 3000のスコアがN/Aなのは,HDG 3000がDirectX 11に対応していないためだ。以下,HDG 3000のスコアがN/Aとなるケースがいくつか出てくるが,これは同じ理由によるものである。

|

続いてグラフ2,3は「S.T.A.L.K.E.R.:Call of Pripyat」(以下,STLAKER CoP)の「Day」と「Sunshafts」,2つのシークエンスにおける平均フレームレートをまとめたものになる。

先に,STALKER CoPの公式ベンチマークソフト中で最も描画負荷の低いDayシークエンスから見てみると,HDG 4000はHD 6450に30〜31%程度のスコア差を付け,さらにHD 6550Dとは完全に並んだ(グラフ2)。しかし,最も描画負荷の高いSunShaftsを見てみると,HDG 4000とHD 6450とのスコア差は約9%に縮まり,HD 6550Dには置いて行かれてしまう(グラフ3)。3DMark 11と同様,描画負荷が高まると,HDG 4000はとたんにスコアが低下してしまう印象だ。

|

|

「Battlefield 3」(以下,BF3)のテスト結果をまとめたグラフ4だと,HDG 4000はHD 6450に対して17〜21%高いスコアを示し,HD 6550Dと並んだ。BF3を高いグラフィックス設定でプレイするには明らかに力不足という意味ではどれも一緒だが,HD 6550Dと互角の勝負を演じている点は評価できそうである。

|

DirectX 9をべースとした旧世代のゲームタイトル,というか主に3Dオンラインゲームを想定して採用し続けている「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)のスコアがグラフ5だ。

ようやくスコアがN/AでなくなったHDG 3000と比較してみると,HDG 4000のスコアは27〜30%程度のプラス。実行ユニット数が12基から16基へ増えたことを考えると順当なスコアと述べていいのではなかろうか。1280×720ドットで55fps超えを果たしている点も注目しておきたい。

ただ,Call of Duty 4ではシェーダプロセッサ数やテクスチャユニット数がスコアを左右しがちであるため,単体GPUと比べて特殊なSIMDプロセッサ構成をとることのデメリットか,HDG 4000はHD 6550Dに大差を付けられ,HD 6450にさえ届いていないという事実もある。

|

グラフ6に結果を示したSkyrimでも,HDG 4000とHDG 3000の力関係は変わらない。ただ,HDG 4000はHD 6450に19〜24%程度と,再び大きなスコア差を付けるようになっている。また,HDG 4000のスコアがHD 6550Dに対してあと一歩のところまで迫っている点も押さえておきたい。

|

HDG 3000を比較対象に加えるべく,DirectX 9モードで実行した「Sid Meier's Civilization V」(以下,Civ 5)のスコアがグラフ7だ。

ここでは,HDG 4000とHDG 3000のスコア差が43〜45%まで広がった。「なぜか」はこのスコアからだけだと何ともいえないところだが,Civ 5のテストに用いている「Leader Benchmark」はCPU負荷が極めて低いため,Dynamic Frequencyによって16基の実行ユニットが高いクロックで動作し続けたという可能性はあるだろう。

ただ,HDG 4000はHD 6450に届いていないため,別に“景気がいい”わけではない。総合的に見ると,Intel HD GraphicsがCiv 5を得意としていない気配のほうが濃い印象だ。

|

性能検証の最後はグラフ8の「DiRT 3」。ここでは解像度1280×720ドットでHDG 4000がHD 6450を上回るのに対し,1600×900ドットでは同程度にまで詰め寄られているのが目を引く。やはり描画負荷が高くなってくるとHDG 4000のスコアは伸び悩むようである。

|

統合型グラフィックス利用時も低消費電力

i7-2700Kから8〜16W程度の低減を確認

i7-3770Kが持つ大きな特徴が,22nmプロセス技術の採用による低消費電力にあることは,レビュー記事のCPUコア編をはじめとして関連記事中で繰り返し述べているが,それは統合型グラフィックス機能を3Dレンダリングに用いたときにも当てはまるのだろうか。ログの取得が可能なワットチェッカー「Watts up? PRO」を用いて,システム全体の消費電力を計測してみることにした。

計測にあたっては,OSの起動後30分放置した時点を「アイドル時」,各アプリケーションベンチマークを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点を,タイトルごとの実行時としている。

その結果はグラフ9のとおり,HDG 4000の消費電力はHDG 3000から8〜16W低く,消費電力が確実に下がっていることを確認できた。システム全体でも100W強で,150W弱のHD 6550Dと比べても優秀だと述べていい。

統合型グラフィックス機能を利用する場合でも,プロセス技術の微細化による消費電力面の恩恵は受けられそうだ。

|

なお,CPU統合型グラフィックス機能だけの温度を計測する手段がないため,GPUコア温度比較は割愛する。

競合との横並び比較を行えるレベルに到達したIvy Bridge

負荷が低い3Dオンラインゲームなら行けるかも

|

AMDの次世代APU「Trinity」(トリニティ,開発コードネーム)の出荷が始まったこのタイミングで,Llanoコアの最上位モデルにあと一歩届かず,場合によってはHD 6450の後塵も拝するというスコアをどう評価するのは難しいところだが,それでも,競合との横並び比較ができるようになったというのは,相応に意味があるといえるかもしれない。

Call of Duty 4のスコアからして,DirectX 9世代における描画負荷の低いタイトルならプレイアブルなフレームレートを確保できそう,すなわち,描画負荷の低い3Dオンラインゲームならなんとかプレイできそうという感触が得られたのも大きいところだ。グラフィックス機能利用時の消費電力がSandy Bridgeから下がっているのもプラス材料といえる。

もちろん,絶対性能は「所詮ローエンド」。力不足は否めないものの,「DirectX 11世代におけるローエンド相当のGPU性能を持つCPUが,ゲーマー向けPC以外でも広く採用される」ことになるだろうという点は,PCゲーム環境の裾野を広げるという意味で,歓迎したいところである。

Intel,「Ivy Bridge」こと第3世代Coreプロセッサを発表

Ivy Bridge「Core i7-3770K」レビュー,CPUコア編。Sandy Bridgeからの性能向上はわずかながら,消費電力の改善は目を引く

Ivy Bridge基礎検証。CPUの基本性能やGPGPU性能などから,Sandy Bridgeとの違いを徹底的に探ってみる

- 関連タイトル:

Core i7・i5・i3-3000番台(Ivy Bridge)

Core i7・i5・i3-3000番台(Ivy Bridge) - この記事のURL: